|

|

| 明清家具研習(xí)社 |

萬里路遠(yuǎn),出游路難,為了適應(yīng)這種需要,古人在家具上費(fèi)盡心思......

在車馬不便的古代,文人雅士們也并未放棄遠(yuǎn)游的愛好。早至春秋戰(zhàn)國,便有孔子周游列國,四方游說;而到了后代,亦有皇帝巡游下江南,僧道云游四方悟道施善,俠士周游鋤強(qiáng)扶弱等等......

安土重遷和“父母在,不遠(yuǎn)游”的傳統(tǒng)觀念也無法抑制人們對于不同地域風(fēng)光的向往——“大丈夫當(dāng)朝碧海而暮蒼梧”。

也正如董其昌所言:“讀萬卷書,行萬里路。”對于讀書人來說,遠(yuǎn)游和讀書一樣重要,它亦是提升自我修養(yǎng)見識的一種行為。

明萬歷杭州夷白堂刻本《海內(nèi)奇觀》書影

明末清初的張履祥將文人旅游的收獲細(xì)分為“三樂”:“一者盡交其地所產(chǎn)賢人,一者多購其地所傳典書,一者登覽其地山川奇麗,與夫古人往跡。”

而即便不帶著提升自我的目的,我們亦能在出游中收獲許多:有人遠(yuǎn)游為江南好景心動、因塞北黃沙慨嘆,有人遠(yuǎn)游被枯藤老樹勾起人生愁緒,有人揮筆記錄下祖國大好河川,留待后人翻看......

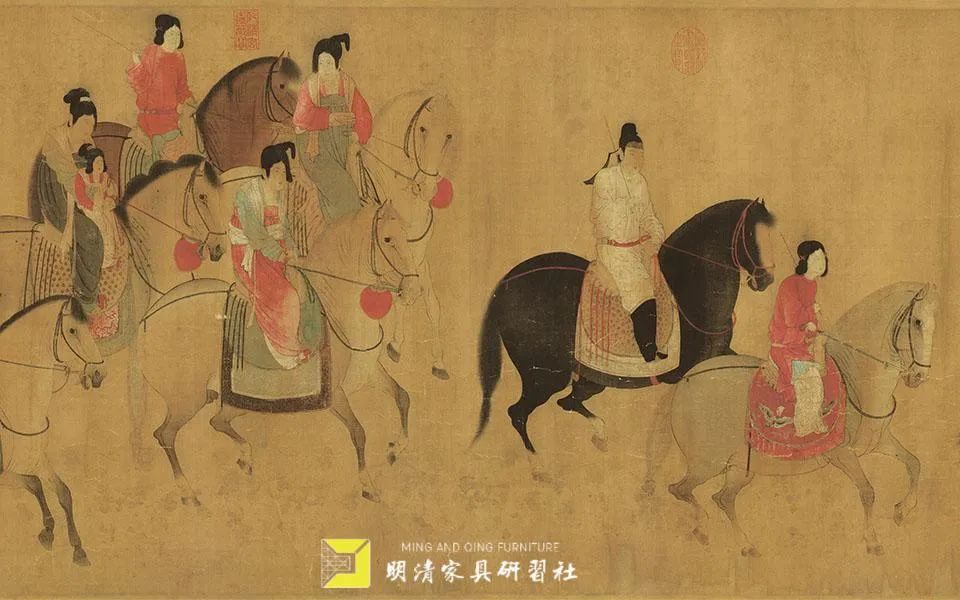

唐 張萱 《虢國夫人游春圖》(摹本局部) 遼寧省博物館藏

家具,作為人們物質(zhì)生活的重要配角之一,自然也不能錯過這一活動。但原本是為便利生活而創(chuàng)造的家具,在遠(yuǎn)行出游時難免因重量和體積成為累贅。因而,人們窮盡智慧,也創(chuàng)造出了許多便利的出游家具。

坐臥具往往具有不可忽視的體量,故而,要改造坐臥具絕對易事。而馬背上長大的游牧民族因?yàn)榻?jīng)常遷徙,便自然而然地創(chuàng)造出了便攜的坐具——胡床。

據(jù)史料所載,漢代時胡床還只是貴族才能用得上的一種貴重家具,直到唐以后才逐漸普及和改進(jìn),又被稱為“逍遙座”。現(xiàn)今幾乎見不到明確定為胡床的實(shí)物,甚至其形制造型究竟如何在學(xué)界還存在一定爭議。

甘肅武威天祝吐谷渾大墓出土馬扎

宋代程大昌在《演繁露》中論述了他對于胡床和繩床兩種家具區(qū)別的見解:

交床(即胡床) 、繩床,今人家有之,然二物也。交床以木交午為足,是前后皆施橫木,平其底,使錯之地而安;足之上端,其前后亦施橫木而平其上,橫木列竅以穿繩條,使之可坐。足交午處復(fù)為圓穿,貫之以鐵,可容膝,后有靠背,左右有托手,可以擱臂,其下四足著地。南宋 程大昌《演繁露》

北魏時期 敦煌257窟西壁中層壁畫

胡床特別就特別在它腿足部分的設(shè)計是交叉的,這樣用時可以展開成X型,在橫木等部件的幫助下形成一個穩(wěn)定的可以承托重量的結(jié)構(gòu)。

而不用時又可以合攏為一,可以直接用手提攜。宋人陶谷在《清異錄》中甚至稱胡床:“轉(zhuǎn)縮須臾,重不數(shù)斤。”

為了適應(yīng)這種功能,胡床的座面往往也由藤繩等軟材料制作,這樣才不會影響胡床本身的收攏。我們現(xiàn)在常用的馬扎、交椅其實(shí)就是吸收胡床設(shè)計精髓的成果。

宋 《蕉陰擊球圖》 故宮博物院藏

清 黃花梨福壽紋交椅 研習(xí)社珍藏

清代的李漁則另辟蹊徑,設(shè)計了一款功能多樣的暖椅。這種暖椅可以容納人的周身,兼具坐臥兩種功能,但靠背寬大平直。

臀下的空間正是暖椅設(shè)計的核心之處——以薄磚和銅制成的抽屜,可以用來儲納燃燒的炭火,以提供熱量。且炭火還要用細(xì)灰覆蓋,這樣可以使熱度和緩,不至于燙傷使用者。

為了保存熱量,腿部前后都設(shè)門,左右則是封死的木板,臀下和足下還要用柵欄設(shè)計,便于暖氣溫暖人體。

除此之外,暖椅上還額外增加了許多奇妙的小設(shè)計:譬如置放于椅前的扶手匣,可作幾案面板使用,還可儲納筆硯書本,還可以直接挖去一塊,填上端硯粘牢,更可以便于研墨使用......

在李漁的設(shè)想中,這件暖椅之所以可以用于外出是因?yàn)樗€可以改造成一個溫暖的可移動轎子:

倦而思眠,倚枕可以暫息,是一有座之床。饑而就食,憑幾可以加餐,是一無足之案。游山訪友,何煩另覓肩輿,只須加以柱杠,覆以衣頂,則沖寒冒雪,體有余溫,子猷之舟可棄也,浩然之驢可廢也,又是一可坐可眠之轎。--李漁《閑情偶寄·椅杌》

承具在遠(yuǎn)游中的出現(xiàn)也頗為奇妙,縱覽文人雅士出游時使用的桌具,大致可以分為兩種結(jié)構(gòu)。

一種是來自于胡床的設(shè)計,即在腿足部分用交叉結(jié)構(gòu),上部桌面還可以設(shè)置成活桌面,進(jìn)一步提高其便捷性。

除了下圖行軍所用的桌子,《清明上河圖》中市井?dāng)[攤的小販也用著這種類似的設(shè)計,因?yàn)樗_實(shí)具有無法比擬的優(yōu)點(diǎn),在現(xiàn)代家具中我們?nèi)钥山?jīng)常見到。

明 黃花梨束腰拆卸行軍桌

另一種則是利用了折疊結(jié)構(gòu),這種折疊桌在屠隆的《考槃馀事》中便有記載:“疊桌二張,一張高一尺六寸,長三尺二寸......作二面拆腳活法,展則成桌,疊則成匣,以便攜帶......其小幾 一 張......列爐焚香......以供清賞。”

可見文人出游時用桌子不僅用于飲食,還會拿來承托香爐花瓶這些,即便在野外,也不能丟掉文人的風(fēng)雅格調(diào)。

宋 趙佶《聽琴圖》 故宮博物院藏

故宮正有一套活腿文具桌可以作為這種家具的經(jīng)典范例,據(jù)造辦處檔案記載,它制于乾隆二十二年(公元1757年),正是為外出旅行使用制作的家具。

箱蓋裝有鍍金暗鎖,鑰匙孔設(shè)在箱底。箱打開成長方形小桌,把箱蓋、箱底合攏便成桌面。桌腿則被設(shè)計在箱槽內(nèi),用活動薄板支撐,再用銅鎏金暗扣固定,設(shè)計十分巧妙。

清乾隆 旅行文具箱 故宮博物院藏

除此之外,它的內(nèi)部還融合了庋具設(shè)計,箱內(nèi)有兩個同樣大小的屜盒,每一屜盒都有兩層形式各異的多寶格,可以放置64件套小巧精細(xì)的文房四寶及文雜器具,如白玉洗、松花江石硯、玉臂擱、筆筒、獸鎮(zhèn)、石章、描金云龍紋筆等等,每件器具都有固定的位置,器格按其形狀大小而特制,嚴(yán)絲合縫。

需要注意的是桌面與腿足交接處的設(shè)計,既要方便拆卸,又要嵌合緊密、使得桌子在使用過程中足夠穩(wěn)健。除了上圖中的挖槽裝腿之外,還有一種同樣巧妙的設(shè)計。

將腿足分為兩截,下截腿足出大榫舌納入上截,貫以木軸。下截在榫舌旁另有呈十字形的短燕尾榫,起固定作用,折疊時,需要先將下截往下拔出燕尾榫,方能向內(nèi)轉(zhuǎn)動。

黃花梨四面平式折疊榻折疊處榫卯結(jié)構(gòu)

說完了坐具與承具,就不得不提提庋具,出游時我們往往需要一些細(xì)碎的物件提供幫助,譬如用于扇風(fēng)引涼的扇子、飽腹解渴的食物飲料,更甚至是便于吟風(fēng)弄月的文房用具等等。

這些器物往往細(xì)碎繁多,若是僅以手持,難免容易遺失,故而儲納這些器物的庋具實(shí)際上是必不可少的。當(dāng)然,孑然一身也自有瀟灑氣。

明 仇英《春游晚歸圖》 臺北故宮博物院藏

遍覽出游庋具,其實(shí)無論大小、材料、造型,離不開的都是“提梁”這一設(shè)計。有了提梁,原本方正規(guī)矩但需要用雙手捧著或抱在懷里的庋具便僅需一手就可以攜帶,大大減輕了人們的負(fù)擔(dān)。

就算是沒有提梁的大衣箱等,如果外出遠(yuǎn)行需要攜帶,人們也會用繩索和扁擔(dān)或挑竿來輔助搬運(yùn),在實(shí)際上它仍然是起到了提梁的作用。

清 黃花梨兩撞提梁盒 研習(xí)社珍藏

明 仇英《列女傳》

可以與之對比的是現(xiàn)代器具的設(shè)計,我們?nèi)缃裢獬鰯y帶的行李箱使用的是滾輪,這樣不需提起亦可隨身攜帶,還十分省力。但滾輪并不可以完全替代提梁的作用,所以我們使用的箱子上仍然有著提手的設(shè)計。

屠隆在《游具雅編》中重點(diǎn)講解了一種專用于郊游時儲存飲食用具的庋具——山游提盒。

這種提盒分層設(shè)格,外形小巧但內(nèi)部別有洞天,不僅有著適應(yīng)不同器物尺寸大小的格子、屜,還另設(shè)夾層、轉(zhuǎn)軸等進(jìn)一步提升利用空間,被稱贊為“遠(yuǎn)宜提,甚輕便,足以供六賓之需”。

清 俞齡《春游晚歸圖》 山東博物館藏

《游具雅編》一書正是屠隆為了推動“飲食器用及婚喪游姿,盡改舊意”而撰寫,其中都是便于游覽的器具,屠隆還為太極樽、葫蘆樽、山游提盒和提爐四種器具附上了設(shè)計圖紙。

到了清代乾隆年間時,揚(yáng)州人江增又設(shè)計了一種“游山具”,將繩子系在兩端,通過扁擔(dān)挑起攜帶。但在當(dāng)時這種器物價格還比較昂貴,故而真正大肆在民間流行起來的反而是小巧的攢盒(即在盒內(nèi)分成不同形狀的格子,將各種食物集中攢為一盒)。

宋 《春游晚歸圖》(局部) 故宮博物院藏

看完了古代文人對于出游家具的用心,我們也能感受到他們對于出游深深的喜愛。正如《思辨錄輯要》中所說:

大凡書院建立,多在郭外名勝之處,不獨(dú)遠(yuǎn)絕塵囂,而山水之勝亦足以蕩滌俗情、開發(fā)道妙學(xué)者,于此處讀書、講道、觀星、算歷,誠為至便,深合管子處士就燕閑之意,雖盛王之世不可廢也。

雖有不出門即知天下事者,亦需懂“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。”

【提示】正大新聞版權(quán)歸屬正大所有,如有轉(zhuǎn)載,請說明出處